長期鑽研台灣文化馬戲肢體語彙的當代馬戲團「圓劇團」即將在3月24至27日在木柵忠順廟演出最新作品《手路》,透過台味馬戲結合傳統陣頭元素,呈現傳統「腳步手路」的技藝依附在有生命力的生活劇場,重新感受傳統技藝與社群、文化、社會、生活的裙帶關係,既超現實又充滿當代感!

談到馬戲,很多人聯想到驚奇、刺激,充滿娛樂奇幻氛圍,圓劇團的當代馬戲創作一路走來,卻更依附在台灣本土文化,不斷探索馬戲與台灣土地的連結脈絡上。

陣頭文化 充滿台味馬戲元素

圓劇團的最新製作《手路》,是一齣與法國知名馬戲大師傑若‧湯瑪士 (Jérôme Thomas)一起合作的台法共創作品,以傳統廟宇文化的藝陣為創作起點,用台灣日常生活裡常見的紅白塑膠袋、塑膠椅與身體、藝陣技巧,玩出獨特的台味馬戲風格,另一方面也試圖展現充滿台灣文化的馬戲肢體語言。

團長林正宗説,上一齣《悲傷ㄟ曼波》是以台灣喪葬科儀中的「弄鐃」為元素轉化而成,也是從那時候,他開始鑽研台灣民俗文化,後來到台南蹲點田調時,才發現台灣存在已久的陣頭文化,其實就是雜技、馬戲的一種,其他像是早期賣藥團或是北港六尺四這樣的名人,都有用牙齒拖拉車子、用身體敲斷木頭的特技,都算是台灣自己本土的馬戲,並非西方移植,他才發現,台灣自己就有很多題材可以進行當代馬戲轉化創作。

林正宗:『(台語原音)譬如說他們的金獅陣、宋江陣有一種系統,他們一樣,他們要圍圓圈、疊兩層,第三層小朋友在上面倒立,下面還要旋轉,所以倒立在上面,那也是特技,也是馬戲啊,但是他們是在陣頭裡面,所以馬戲在台不是外國來的,台灣本土也有啊,但是它們是在陣頭內,所以我才醒了,我才想說有這麼多脈絡、有這麼多元素,有這麼多故事可以尋找啊。』

圓劇團上一齣《悲傷ㄟ曼波》是以台灣喪葬科儀中的「弄鐃」為元素轉化而成,也是從那時候,劇團開始鑽研台灣民俗文化。(圓劇團提供)

圓劇團上一齣《悲傷ㄟ曼波》是以台灣喪葬科儀中的「弄鐃」為元素轉化而成,也是從那時候,劇團開始鑽研台灣民俗文化。(圓劇團提供)

《手路》 從身體長出來的本土馬戲

之所以將作品取名為《手路》,林正宗解釋,「手路」閩南語的意思是指手的技藝,泛指把專業技能練到如火純青的程度。這次作品以台灣藝陣中的「高蹺陣」、「宋江陣」、「牛犁歌陣」為元素轉化為馬戲技巧和劇場表演,其實也是另一種「腳步手路」。

不只如此,林正宗強調,台灣陣頭包含音樂、歌舞、節奏,肢體動作充滿戲劇表演形式,以踩高蹺為例,台灣陣頭的踩高蹺就和西方踩高蹺表演型態完全不一樣,也因此這次的作品更像是從自己的身體「長出來」的馬戲,也是他與團員們向陣頭師傅學習的初步成果展現。

不過,學習過程對於出身台灣戲曲學院訓練系統的團員來說,困難重重。林正宗:『(原音)他們在學校受雕琢的話大概有十年,要把那個東西再走到民間身體系統,是完全不同,所以他們也克服蠻久,也不是2、3年就可以,使力的方式、身體動的方式,在學校學十年都是雕琢,又傳統雜技出來,要亮相啊,那個東西是很根深蒂固的,所以他們學民間的陣頭,那是打掉重練。』

從廟會民俗文化中擷取元素,是當代馬戲團「圓劇團」一貫創作思考脈絡。(圓劇團提供)

創作當代馬戲非炫技 應與傳統文化生活有所連結

林正宗強調,他的當代馬戲創作並非為了炫技,因為單純炫技太容易了,他更希望可以讓觀眾在看他們演出時,在充滿驚奇之餘,也可以與過去文化生活有所連結,感覺傳統文化其實就在我們身邊。

因此《手路》作品中,可以看到很多當代與傳統並存場景,如他們刻意選在台北木柵忠順廟廣場搭起戶外台式帳篷,甚至招集攤販讓大家輕鬆看戲、嗑瓜子、喝飲料,體驗早期在廟前聚集看戲、看各種奇異人士表演、閒話家常的悠閒時光。

所有的道具也充滿符號象徵意義,從腳踏車、摩托車到汽車,象徵時代演進,腳踏車上搭設藝閣,演出者騎著摩托車出場,安全帽上還會有電光球,都讓觀眾可以輕易聯想到過去傳統生活中出現的意象;就連音樂也是一大特色,除了有陣頭曲調,還會聽到「一樣的月光」、羅大佑的「火車」,隱含時代不斷演變,傳統文化也隨之消失,還有陳雷的台語歌「流浪的吉普賽姑娘」,則寓意民間藝術一直在時代中浪遊、飄移。

林正宗:『(原音)我的作品應該是說要讓人家連結到我們自己生活原來的樣貌,你還會看到一個從原來生活樣貌長出來的特技,這樣的特技會讓你覺得,這個東西好像常人看不到,但是我看到這個特技我會連結到傳統的生活,馬戲應該是這樣,從現實中提煉超現實,但是這個現實、寫實的東西應該是要有一些傳統的脈絡在裡面,有可能帶一些我現代的東西,連結果去以前好像在廟會好樣看到,好像哪裡有看到,有種意象,有種記憶的意象,但是這個記憶裡面是古老的。』

隨著圓劇團行著技藝的腳步手路,民眾不妨走一趟木柵忠順廟,觀賞台味馬戲與陣頭技藝的帳篷劇場戲碼,體驗既真實又虛幻的生活劇場!

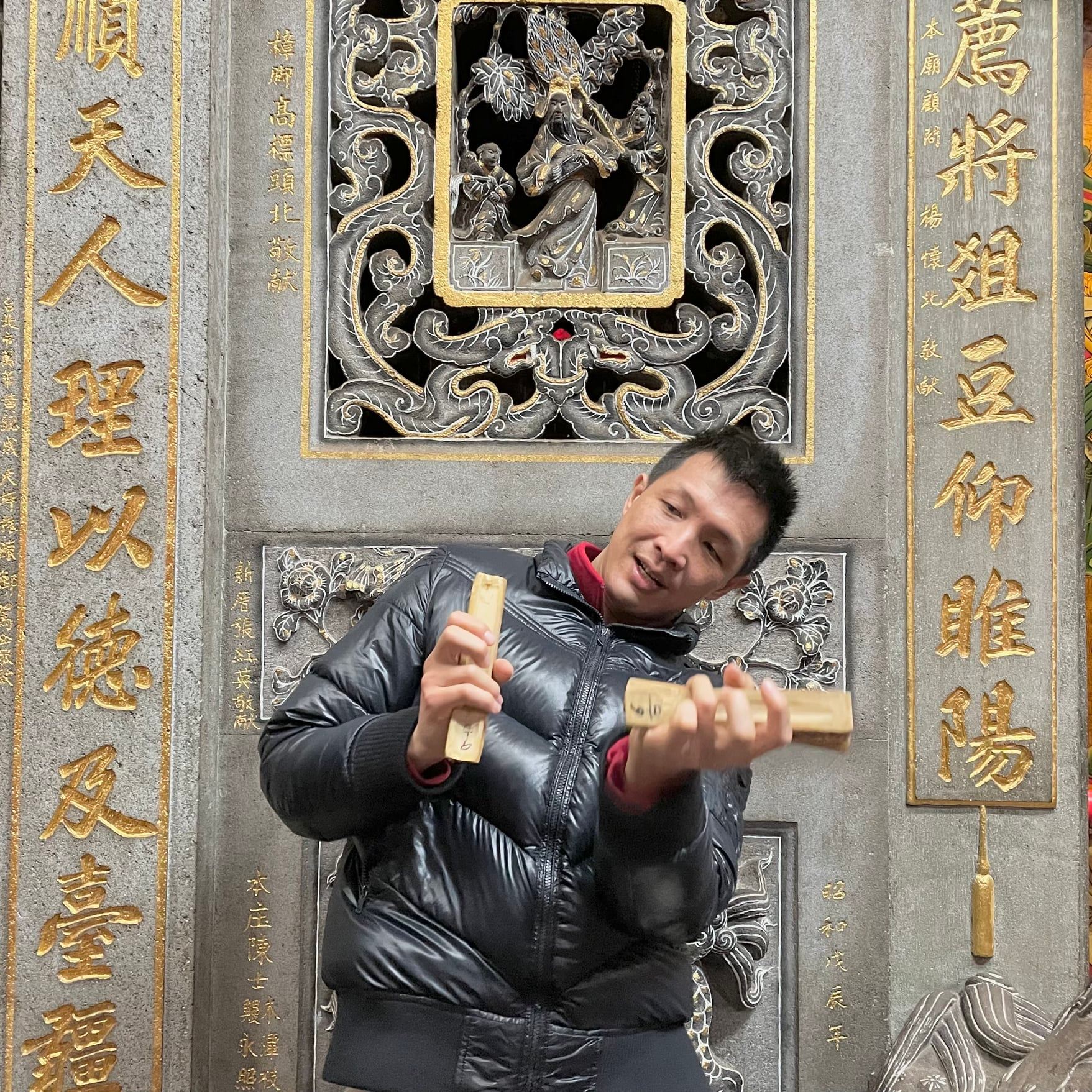

圓劇團的團長林正宗致力於當代馬戲創作、表演藝術教學。透過身體、物件操控與空間的互動,持續進行「台味馬戲」探索。(圓劇團提供)

圓劇團的團長林正宗致力於當代馬戲創作、表演藝術教學。透過身體、物件操控與空間的互動,持續進行「台味馬戲」探索。(圓劇團提供)