極權的擴張不是一朝一夕,而是一次又一次看似「合理」的人事安排、一次又一次「為了社會穩定」的政策轉變——悄無聲息,卻步步緊逼。

四月初,前國安處處長周一鳴正式接任香港警務處處長的消息一出,筆者的朋友圈一片沉默。無需驚訝,這種沉默本身就是一種情緒——不是平靜,而是憂心、無奈、甚至某種習以為常的絕望。

作為一位現居台灣的香港人,筆者向身邊的台灣朋友提起這位「國安背景出身」的新任警隊一哥時,他們第一反應是:「咁之後係咪連呼吸都犯法?」這種半開玩笑的反應,倒比筆者這種對香港新聞漸漸無感的姿態,更為尖銳。畢竟,對台灣人而言,「國安」意味著的是壓制,而非保障。而對香港人來說,則更是代表着一段深痛記憶的延續——自2019年之後,國安已不再只是中央政府的口號,而是深深嵌入制度之中的現實。

回顧周一鳴的升遷路線,幾乎可以視為香港警隊「國安化」的最佳範本。他於2019年反送中運動期間擔任要職,負責監督警方行動,其後出任國安處處長,負責執行《香港國安法》。如今由他接任全港最高警務職位,其象徵意義不言而喻——不僅是對過去鎮壓示威的「嘉許」,更標誌着國安邏輯正式主導香港治安系統的全面運作。

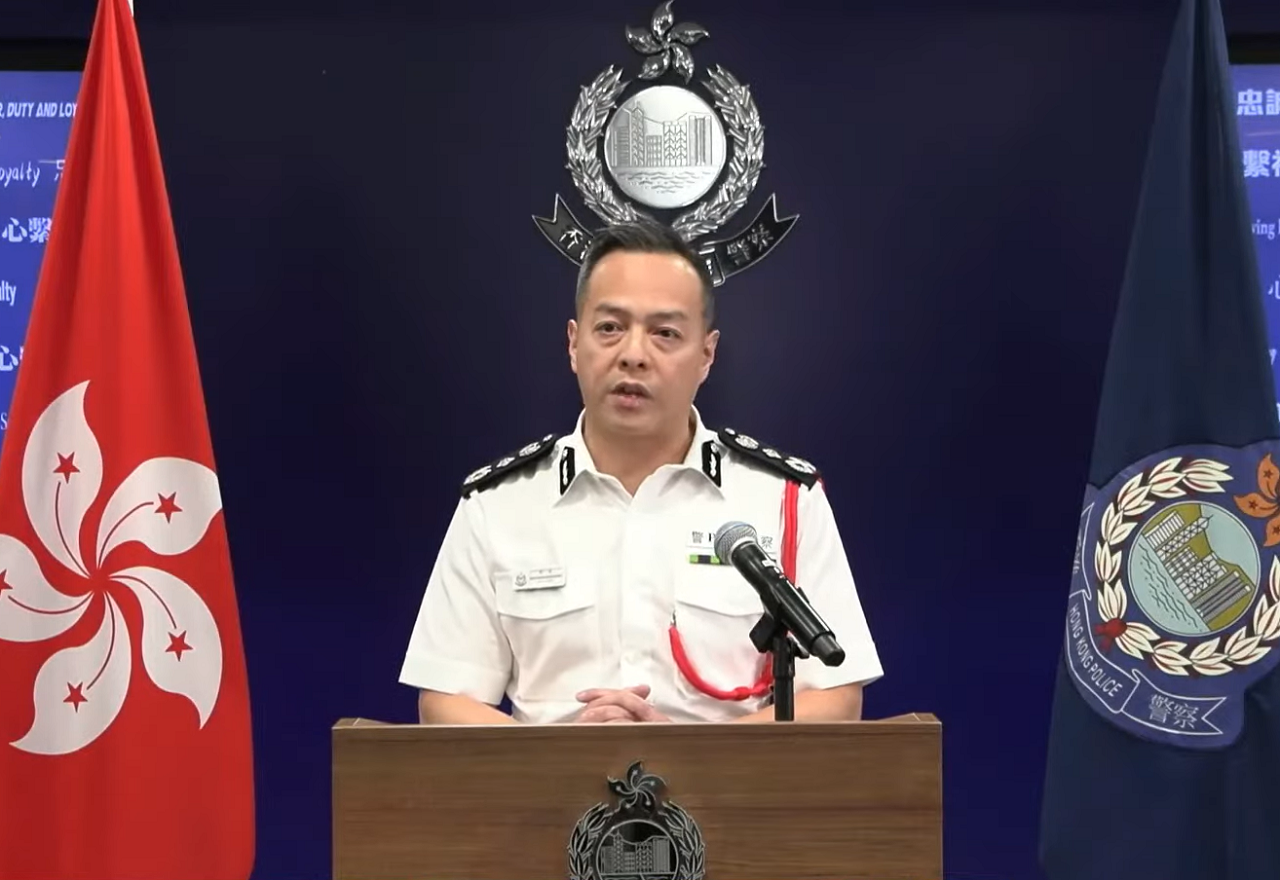

香港警務處長周一鳴。(圖擷自YouTube)

《BBC》在報導中指出,周一鳴上任後強調會「持續打擊恐怖活動、煽動行為及危害國家安全的勢力」,顯示出未來警隊不僅僅是維持治安的機構,更是政權維穩的前線力量。從執法邏輯來看,警隊將不再只是針對罪案,而是以「政治風險」為判準,對社會進行篩選與壓制。

這種「國安體制化」的警權升級,不僅體現在人事任命,更已深入制度層面。自2020年《香港國安法》實施以來,言論自由持續收窄,社會運動幾近消聲;而近期《基本法》第23條的立法計劃更使這一趨勢雪上加霜。《法新社》評論指出,這條法律將涵蓋更多「間諜」、「叛國」等罪行,其定義模糊,賦予警方及律政司幾近無限的解釋空間。

換句話說,未來任何異議聲音,不論是街頭抗爭還是網上留言,皆可被視為「危害國安」而遭拘捕起訴。而在周一鳴任內,這樣的執法節奏只會更快、更狠、更無懼國際觀感。

香港大學法律學者陳文敏曾警告:「當國家安全成為至高無上的價值,其他自由與權利將逐一犧牲。」而今這一預言,已然成真。香港的法律制度,不再以保障個人自由為優先,而是以保護政權安全為根本。

作為一位離散港人,筆者現居台灣這個仍有自由空氣的地方,望向香港的變化,有時甚至會產生一種難以言喻的陌生感。那不再是筆者所熟悉的家,而是一個被徹底重塑的政治機器。

有朋友傳來新一屆「國安教育」課程內容,要求小學生理解《國安法》,中學生需參與升旗禮與「愛國知識比賽」。筆者苦笑,說不定下一步就會有「全民舉報平台」或「學生檢舉教師制度」。朋友冷回一句:「唔使等,其實已經有。」

這樣的香港,已經與筆者當年在雨傘下撐傘的那個城市完全不同。當年人們仍相信制度可以修補,仍願意以和平抗爭換來改革;而今天的現實,卻是所有反對聲音的消失。

更令人擔心的,是極權的「日常化」。當新聞報導已不再引起驚訝,當「國安處處長升任處長」成為理所當然,這正是極權最可怕的成功——它讓人對壓迫麻木,對自由的流失無感。

筆者不禁想起,一位年輕台灣朋友聽完上述描述後問:「你哋香港人係唔係已經唔敢講自己係香港人?」那一刻,筆者愣住了,因為這個問題本身,正是痛點。

港人是否已經接受「香港人身份」的流失?是否已經接受對自由的壓抑是「無可奈何」的命運?是否已經放棄了去記得——曾經的香港,是一個可以自由討論、自由遊行、自由批判政府的地方?

在這個記憶被篡改、歷史被重寫的年代,最重要的不是反抗,而是記住。

記住誰是我們的朋友,誰曾站在街頭;記住誰曾用鎚仔敲醒我們,告訴我們「光復香港」不是口號,而是意志。記住今日香港之所以如此,不是天災,而是人為。

極權可以壓制行動,但無法刪除記憶。記憶,是極權最怕的東西;而我們,唯有記住,才能抵抗。

周一鳴上任,代表的是警權的再升級,也是極權的新階段。但這亦可視之為一個提醒:人們不能停止反思,也不能停止記憶。

即使無法返回當年的香港,也不要忘記,自己曾經是香港人。