客運雪崩危機/班次腰斬43% 客運是沒人坐還是沒人開?

客運雪崩危機/班次腰斬43% 客運是沒人坐還是沒人開?

戰爭書寫的揚與棄

如何書寫戰爭、如何揚棄不同的歷史,從來都是一個現實的政治問題。因為戰爭的書寫決定著國家和個人的情感好惡與親疏有別。

被引用的毛澤東講話,發生在韓國戰爭(又稱「韓戰」;中國大陸稱「朝鮮戰爭」、「抗美援朝戰爭」)尾聲的停戰談判中。當其時,美國堅持要依據中共志願軍戰俘的個人意願決定他們去留;北京方面則堅持要將戰俘整體接收回國。雙方爭執不下,談判一度瀕臨破裂。如果按照美國的戰俘「自願」原則,相當多數的志願軍戰俘將選擇到台灣,這被視為社會主義制度失敗,北京不能接受的情景。毛澤東的強硬表態就是在這樣的時空下出現的。雖然後來的歷史,是最終有數萬人抵達台灣,但毛的這段講話卻成為了紅色中國對美國強硬外交的經典歷史符號。

然而,美國留在神州大地的戰爭記憶和敘事,只有韓戰嗎?當然不是。不論是作為國家的美國,還是作為個人的美國,他們真正踏上神州華夏土地參與的戰爭,是二戰和對日抗戰,其用心之勤、付出情感之深,在整個近現代歷史中都是罕見的。九一八事變後不久、在1932年一二八淞滬戰役時期就飛上藍天、為抵禦日軍而殉難的美國義士肖特(Robert Short)成為中華民國航空抗敵史中犧牲的第一位外籍人士;十多萬上海市民參加他的喪禮、為他送行。用文字記錄下人民苦難、為抗戰奔走呼號的諾貝爾文學獎得主賽珍珠(Pearl Buck),充滿悲天憫人的人道精神。但她幾乎一直在毛澤東時代被紅色政權排拒甚至敵視;連中國的文化精英也對她充滿厭惡。中共建政後,中美成為敵人;美國二戰援華歷史被雪藏甚至否定。改革開放時期的中國才開始逐漸面對飛虎隊的英勇、美軍第十四航空隊的豪邁、第二十航空隊的壯烈、駝峰航線的艱險和印度蘭伽訓練場上美軍人員的汗水。但北京官方對這段歷史的呈現,似乎依舊側重於外交和經貿,而並未將其真正深入轉化為自身國家記憶的一部分。

韓戰記憶則不同,其蘊含的反美意識形態,至今依舊在當代中共國家歷史話語體系中具有牢不可破的地位。在北京看來,韓戰是一場以紅色中國為主力、蘇聯與北韓(即「朝鮮民主主義人民共和國」)參與其中的地緣戰爭,戰爭不僅保住了北韓,更保住了莫斯科和北京的緩衝範圍。同時,韓戰還成為了中華人民共和國合法性與中國共產革命正當性的重要基石。中國紅色政權的建立,本質上是中國共產黨戰勝了美國支持的中華民國政府,從而鼎立於中原;韓戰則是中共與美國的正面對決,是中國紅色革命戰史的延續和強化,是毛澤東口中的「東風壓倒西風」。所以沒有比韓戰更好的文宣工具,來作為當今回擊美國關稅戰的武器。

時代的過山車:美國二戰援華記憶的跌宕起伏

二戰美國援華的歷史記憶,在神州大地因時代變遷而經歷了過山車式的跌宕起伏。審視北京現今對美國二戰援華的論述,會發現一個很有趣的偏正短語:「中美兩國人民」。論及當年諸如飛虎隊在內的援華戰史,北京官員發言或官方文件多以「中美兩國人民並肩作戰」敘述之。「中美兩國」和「中美兩國人民」是兩個不同的概念。

北京突出「人民」,有兩個考量。一則是規避美國政府。中共方面一直到1979年改革開放,都大致與美國處於敵對狀態,美國政府幾乎是「反動派」、「帝國主義」的同義語。其次是在國家層次的歷史脈絡中,美國二戰援華時並肩作戰的主體盟友是中華民國政府與國民革命軍,這段歷史對北京領導的紅色中國而言某種程度上是一段「他者歷史」。加之北京並不認同抗戰由中華民國政府所領導,以及當年與美軍攜手結盟的中華民國政府、國軍依舊存在於台灣,所以用「中美兩國人民並肩作戰」,可以避免歷史話語與現實國家變遷之困擾。

「突出人民、弱化國家」的記憶模式在1945年抗戰勝利時就開始了。中華民國政府與中共為了爭奪政權而展開博弈。對美國來說,建立自由、民主、法治的政府,協助國軍接受日軍投降,是作為盟友的義務。因此,用美國軍艦和飛機將國軍投送到東北、華北,在美國看來天經地義;敦促國共雙方和談,在美國看來也是理所當然。不過對中共來說,美國協助國軍運兵,以及龐大的美軍駐守全國各地,始終是中共未來與國府爭天下的障礙。因此,中共以及左派輿論對美國展開了聲勢浩大的抗議運動和討伐:一是指責美國協助國民政府運兵打內戰;二是將治安事件升格為國家尊嚴問題,要求美軍撤離。比如美國軍車在馬路上撞了中國人、或類似沈崇被強暴疑案(當時的輿論稱為「美軍暴行」),引發了聲勢浩大的「抗議美軍暴行」浪潮,遊行示威此起彼伏。這些運動多為中共地下組織領導,被中國共產革命史稱為「人民民主統一戰線」、「第二條戰線」。例如1946年6月24日,中共中央發出《中央關於動員群眾要求美國改變援蔣政策給各地的指示》,要求廣泛動員群眾團體及民主黨派,擴大反戰和平運動,喚起輿論反對美國軍事干涉助長中國內戰。美軍最終在遍佈大江南北的學運、社運下撤離;美國政府甚至一度中斷對中華民國政府的援助。

在這期間,配合反美鬥爭的需要,美國二戰援華歷史被描述成為「美國人民」的援華;美國政府則被視為「反動派」。1946年7月7日是七七抗戰9週年紀念日,中共中央發表《中國共產黨中央委員會為「七七」九週年紀念宣言》,高呼「加強中美人民的友誼與中美民主派的團結!」口號,將二戰美軍視為「協同歐亞戰場的盟軍」。但同時,《宣言》指責美國政府協助中華民國政府輸送兵力的行為是「法西斯」、「反動」和「利用著反法西斯戰爭的資本和中美人民傳統友誼的資本」。中共在《宣言》中要求:停購美國軍火,送還美國一切租借軍火,謝絕美國軍事顧問團,通知美國立即撤退一切在華海陸空軍。

到了1949年,中共方面便不再將美軍視為二戰盟軍。中共《人民日報》在1949年7月7日第四版刊發了〈誰是中國抗戰的朋友?——本報資料室答讀者問〉,隻字不提包括飛虎隊在內的美國二戰援華史,而是抽象地提出「美國人民曾經和世界其他國家的人民一樣,熱忱地同情或支援過中國抗戰」;同時指責「美帝國主義者」口頭上說「援華抗日」,但「扶助日寇侵略中國」。文章最後明確表示「人民中國的真正朋友是社會主義的蘇聯、新民主主義的國家、以及全世界被壓迫民族與被壓迫階級。在抗戰時是如此,在抗戰後也是如此。」

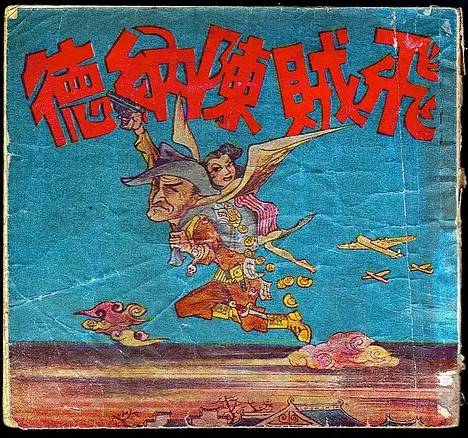

中國大陸曾經的文宣:飛賊陳納德。(作者提供)

這樣的歷史觀貫穿了毛澤東時代的30年。在這30年中,帶領飛虎隊的陳納德(Claire Chennault)因為堅定支持台灣,成為了北京文宣中的「飛賊」。肖特義士在上海的墓被完全摧毀,為紀念他而在蘇州修建的幾座紀念碑也遭到破壞。中國大陸最具權威性的文學理論期刊《世界文學》和《文學評論》在1960年代刊登了〈美國反動文人賽珍珠剖視〉、〈貓痞鷹的詛咒—斥賽珍珠的 《北京來信》〉及〈賽珍珠—美帝國主義文化侵略的急先鋒〉等文章;賽珍珠的作品成為了禁書。美國援華史絕跡於紅色中國史書。

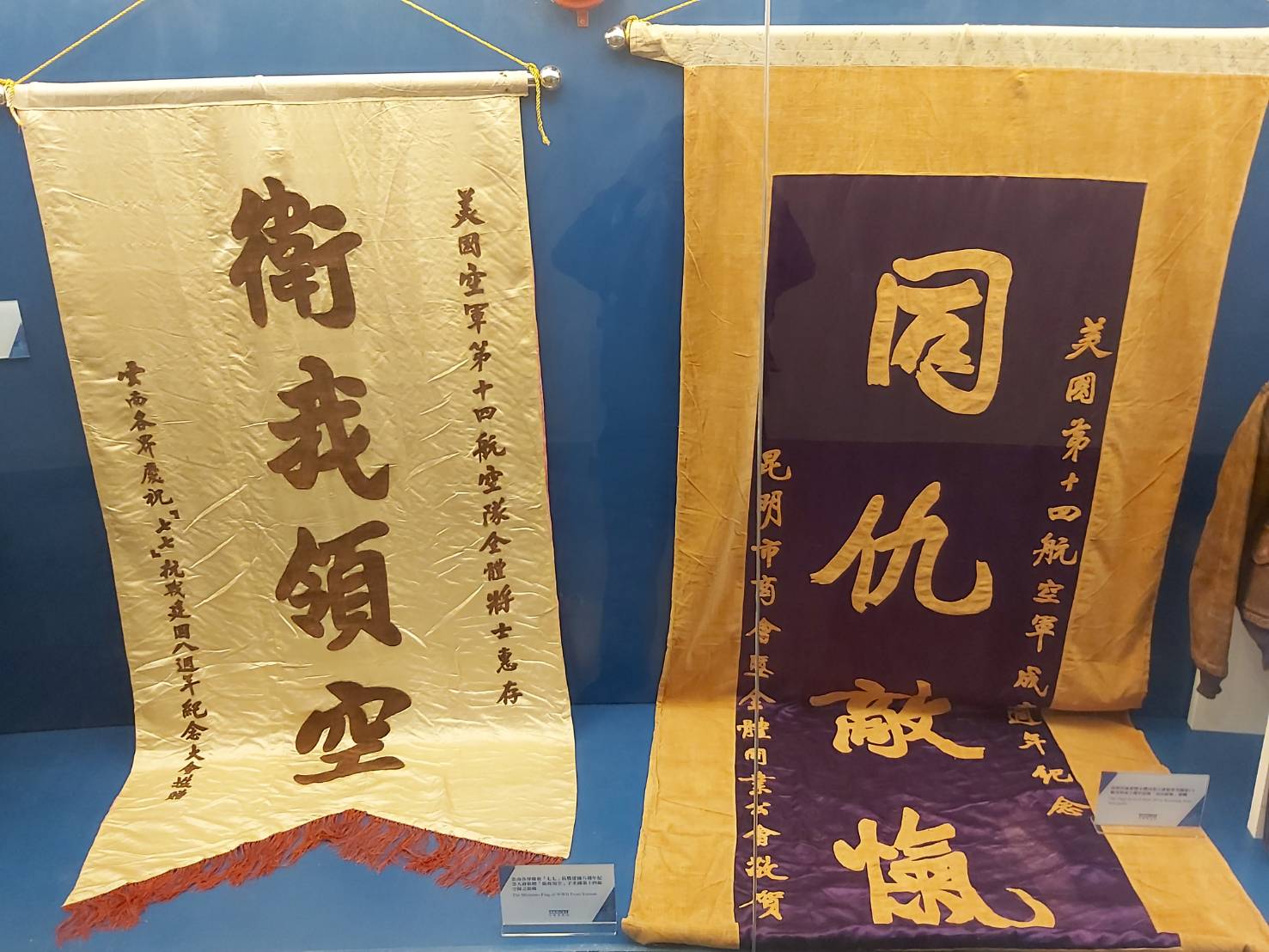

二戰時期昆明民眾敬獻美軍的錦旗。(作者提供)

1980年代改革開放後,基於吸引美資企業投資、與台灣爭奪話語權、擴大雙邊互動等多重因素,讓北京開始面對美軍二戰援華歷史。這段崢嶸歲月以「中美兩國人民並肩作戰」的敍事再登舞台。陳納德和賽珍珠成為「中國人民的老朋友」,和飛虎隊有關的紀念館在中國大陸不斷落成;美國也開始與中共方面攜手搜尋美軍二戰人員遺骸。然萬變不離其宗的是,在中國大陸官方語境中,美國二戰援華的位階始終次於蘇聯二戰援華,而且美國二戰援華史雖然重見天日,但議題操作的冷熱程度則由北京根據需要決定。例如在1989年六四之後變冷;2005年抗戰勝利60週年時變熱。美國政府、美國軍方在這段歷史中的地位評價,依舊處在比較模糊的狀態。例如美國二戰飛行員的求生血幅總是會在中國大陸的紀念活動和展覽中,被去掉青天白日滿地紅圖案;因為這指向了最為敏感的議題——中華民國——不論它是歷史的、還是現實的,北京都會覺得不悅和尷尬。質言之,歷史的指向寓意了抗戰是中華民國政府領導;現實的指向則凸顯了台灣依舊飄揚著這面歷經二戰與抗戰的旗幟。

值得探討的是:二戰美國援華以及對日抗戰,是極為慘烈的戰爭記憶,何以能夠在二戰結束後不久便被透過文宣和敘述置換而輕易改寫?這牽涉非常內裡的文化身分自覺問題。對晚清至民國時期的近現代中國人特別是知識階層來說,他們能夠接受明治維新之後強大的日本,因為日本同屬東方、同是黃種人;他們也能夠接受蘇俄的革命輸出,因為他們認為共產主義是超越國家種族、是人類大同的美好理想。但美國不同,其立國思想是強調個人價值的自由主義。這和傳統中華文化格格不入。除胡適以外,當時的各路精英——不論保守派還是革命派,內裡都是中華主義至上,他們並不能完全接受有一批異族僅僅憑藉牛仔、浪漫、激情就能實現道德救贖和人類大同。

所以我們看到著名作家茅盾非常反感賽珍珠,認為她醜化中國人;為了駁斥賽珍珠的《大地》,茅盾寫下了《水藻行》。信仰人道主義、追求無政府的巴金也不喜歡賽珍珠,稱她的作品是「虛偽的書」。美國二戰援華時期,部分中國文化精英甚至當時國民政府中的部分人士,一方面享受援華帶來的勝利與安全,但一面又對美國抱持懷疑甚或輕蔑。所以二戰勝利時,美軍的形象在治安事件、軍民糾紛的催化下,被左派革命文宣加以渲染,一下子由「盟軍」變成了「殖民佔領軍」。這是非常值得反思的歷史,也是對現實的巨大警醒——尤其是依舊接受美國幫助的社會。

過去十多年,美中關係陰晴不定,北京對顏色革命的防範日漸加深而與俄國再度結盟,美國二戰援華史在中國大陸的評價面臨極左人士的一波波貶損和侮辱。他們拔高蘇俄,用左派虛幻的國際主義理論,論斷飛虎隊及援華美軍是高價聘請的僱傭軍,中國人不虧欠美國。這種觀點伴隨自媒體傳播,在民粹派和極端派中國人中頗有市場。他們抹煞美國援華歷史的同時,有意無意忽略蘇聯援華也是高價有償、中華民國政府也要支付巨額報酬以及蘇聯侵害國家主權與利益的史實。

美國二戰援華歷史記憶在中國大陸的跌宕起伏,說明部分中國人對歷史缺乏非功利化的敬畏和感恩。世界上沒有任何犧牲、付出是理所當然和不需要回報。跨國奉獻、尤其是拿命拼搏的戰爭投入更是如此。這種無視、貶損美國二戰援華史的言論,固然是反美利益的需要,但又何嘗不是中國大陸部分國粹保守精英心態依舊自大而自卑的寫照?

但生活還有另一面。重慶,這座二戰時期中華民國大本營所在地,曾有空軍公墓長眠華美雙方飛官。1949年後,公墓經歷了毀滅性破壞。2005年,是四位當地村民率先在公墓殘址立起了石碑,以正體字鐫刻:空軍墳 抗戰忠烈永垂千秋。從他們開始,民間要求修復空軍墳的呼聲一浪高過一浪;每年8月14日——中華民國空軍節,大江南北的民眾會自發聚集重慶空軍墳祭拜陣亡的華美雙方烈士。即便是關稅戰的當下,很多中國人依舊在互聯網上對美國二戰援華歷史充滿感激和敬意。在時代的動蕩中,中國大陸很多具有道德情懷的普通人以及「歷史縫補工」,不畏時事變幻,始終堅守二戰以及抗戰的歷史真相,延續國軍與美軍當年在戰爭中的犧牲付出,傳承和守護那段珍貴的記憶,他們的努力讓世人看到了希望。

韓戰記憶:替代二戰援華史的思想新座標

在中國大陸,韓戰記憶書寫深入中國人的日常,是政治運動和社會改造,它限制和否定了中國人對美國及其自由價值的信仰。一如延安整風肅清了中共黨內俄化思潮一樣,韓戰話語建構是中國大陸深刻的社會變革,整肅了中國大陸的自由主義力量、取代了美國二戰援華記憶、塑造中華人民共和國國家價值的關鍵精神座標、更建構了中國大陸人民數十年來的美國觀。可以說,韓戰記憶是由國家力量主導建構的歷史敘事,是官方著力雕琢的歷史合法性。

1949年中共建政時,很多知識分子和精英的內心仍對美國式自由主義思想抱持認同。毛澤東對此心知肚明。韓戰對紅色中國來說是政權保衛戰,也是對中國知識分子進行思想改造的契機。韓戰爆發後,在中共領銜之下,匯聚了各路知識界人士的民主黨派發表了《各民主黨派聯合宣言為抗美援朝保家衛國而奮鬥》的宣言,表示要「為著抗美援朝保家衛國的神聖任務而奮鬥。」對美國批判、在政治上與自由主義思想劃清界限,成為了那個時期「個個表態、人人過關」的必修課。

鎮壓反革命運動、三反運動、五反運動漸次展開,是韓戰催生的產物。這些運動不是文鬥,而是以監獄、逮捕、審判為後盾的「社會淨化」,以此清除不利於新生紅色政權的勢力。批判電影《武訓傳》、批判《紅樓夢》研究,則是要徹底清除以胡適為代表的親美派在知識界的影響力。這些運動以韓戰反美氛圍為依託,在保衛人民政權、思想改造的名義下,對中國社會產生了極為深遠的影響,使得中國人談美國色變,自覺與美國、與海外的一切元素劃清界限。

戰爭是塑造共同體意識的最佳利器。群眾大會和各種形式的動員,在普通民眾中建構了仇美、反美意識。有一個民眾動員手段,在抗戰時期由國民政府使用過;在韓戰時期則由紅色政權如法炮製——捐獻飛機。抗戰時,各行各業、甚至賣花姑娘都要捐錢,為的是救亡圖存。到了韓戰,新政權的捐獻飛機運動自然不能輸過國民政府。於是乎,京劇大師梅蘭芳和一眾京劇名角捐獻了飛機「京劇號」。豫劇皇后常香玉捐獻了飛機「香玉劇社號」。十世班禪喇嘛率安多藏區僧俗捐獻了一架「青海佛教號」。九華山近百僧尼在動員下參加志願軍赴北韓作戰。基督宗教方面則是要「經濟斷奶、剪斷精神思想臍帶」。1951年4月,以韓戰為契機,中共政務院文化教育委員會宗教事務處召開會議,討論切斷美國宗教援助問題,要求基督教、天主教將美國的「文化侵略」,「最後、徹底、永遠、全部地結束」,從而發起了聲勢浩大的「控訴運動」。在前監察院長于右任的故鄉陝西三原,原本對外籍傳教士頗為尊敬的平信徒,將收到的禮物送還給外籍傳教士並斷絕往來。1950年代韓戰時期的社會改造,成功讓中國人與美國有關的一切事物保持了距離。

文藝作品是家喻戶曉、跨越時空、可以反覆運用的記憶情感工具。大量以韓戰為背景的文藝作品和教材,對後世中國人產生了深遠影響。韓戰題材電影《上甘嶺》的主題曲《我的祖國》迄今都是連歐陽娜娜都要演唱的中共愛國歌曲。京劇《奇襲白虎團》成為「八大樣板戲」之一,刻畫了美國人的「狡詐和虛偽」。前幾年的電影《長津湖》成為一些中國人抵制聖誕節的理由,宣稱:長津湖後無聖誕。課本教材中,韓戰題材的故事、人物規訓中國人信奉紀律、愛國、犧牲。北京近年不時從南韓迎接志願軍骸骨回國,規模隆重、備極哀榮、全程直播,目的就是要鍛造出合乎紅色建國敘事的愛國主義精神。

韓戰敘事從毛澤東時代迄今,在改革開放時代有所弱化,但從未消失,因為它是北京官方鬥爭話語的利器,也是紅色中國合法性所在。然而,韓戰敘事亦有難以迴避的現實扞格。毛澤東時代的韓戰書寫,將支援北韓看作是國際主義、世界革命的勝利。但1980年代後,北韓政權建設不彰,國家處於極端貧窮和專制中;其三世而王的政治體制以及政治鬥爭的殘酷,讓很多中國人對北韓印象轉趨負面。另一邊廂,自1992年中共與韓國建交以來,南韓的文化繁榮與商品輸出確立了首爾方面對韓文化的主導權;熱衷核子武器試驗及飛彈恐嚇的北韓則在中國人的日常生活中徹底邊緣。很多中國人覺得當年的韓戰是所幫非人。歌頌志願軍的報告文學《誰是最可愛的人》由中共軍旅作家魏巍創作,最終從中國大陸課本中刪除,因為其文字頌揚北韓、貶損南韓,稱「朝鮮半島一半紅、一半黑」。這顯然與事實不符。所以近十餘年來,北京的韓戰敘事和價值觀塑造,開始由毛澤東時代的「革命記憶」,轉向當下的「民族圖騰」,即更加強調韓戰對中華人民共和國國際地位、國家安全的重要性。

令華夏遠離自由市場:中美衝突的深層影響

1984年,時任美國總統雷根(Ronald Reagan)訪問上海復旦大學時發表演說表示:「法西斯軍隊席捲歐洲大地,美國人民挺身而出,為保衛受侵略的國家作出了重大犧牲。法西斯軍隊席捲亞洲的時候,我們與你們並肩抗敵…二戰勝利後,美國主動從那些我們曾經戰鬥過的地方撤軍。我們從來不會永久軍事佔領一個地區,我們不佔據一英寸的土地,直到今天都沒有過。」

到了2017年11月,美國總統川普(Donald John Trump)在他的第一個任期中訪問韓國,於韓國國會發表演說,以「歷史的實驗」來形容南北韓的差異:「我們在這個半島看到了歷史實驗室悲慘實驗的結果,這是同一個民族,但卻是兩個韓國的故事:一個韓國的人民能夠控制他們自己的生活和他們的國家,選擇自由、正義、文明和美妙成就的未來;而另一個韓國的領導人用暴政、法西斯和迫害手段來監禁他的人民。」

不論是二戰還是韓戰,在美國看來都是可歌可泣、為自由而戰的寶貴記憶。2020年,當美國駐成都總領事館被迫關閉時,總領事林傑偉(Jim Mullinax)以中文發表告別致辭時特別提及,他被飛虎隊所代表的合作抗戰歷史所激勵。在當年飛虎隊的重要基地雲南昆明,鹹味奶油蛋糕是美軍帶去的,如今成為了當地民眾生活美食的一部分。中國西南地區在抗戰時期地處後方,發展滯後,是援華美軍的到來為當地民眾帶來了英文、咖啡、可口可樂、巧克力、蛋糕;帶來了現代文明,帶來了啟蒙和進步,也帶來生活的希望。如果「列強」這個字眼在神州歷史是負面的,那麼它幾乎與美國無關。相反,是美國的出手促成了「門戶開放」,免於讓華夏遭受帝國主義時代的瓜分;是美國的第二次出手讓對日抗戰取得了勝利。如果沒有美國在二戰中的英勇無畏,不僅法國人要說德語,世界上也將少了十億說中文的人。

或許在這輪關稅戰中,中國大陸可以用「不惜一切代價、奉陪到底」的氣勢來對抗美國,並再次呈現韓戰時期那種全民動員的宏大敘事;但歷史早已證明,與美國衝突一次,中國就將遠離自由市場一次。國有企業的特權、貨幣匯率控制以及民營經濟的維艱,將令未來數代中國人付出無法自由選擇、無法追逐自己夢想的沉重代價。在當今中國大陸,對二戰美國援華具有情感和認同的多為自由派和知識界,或是已經思想開化的中國人:他們曾經在即將關閉的美國駐成都總領事館前放下鮮花;他們對透過個人努力、在公平正義的社會中實現自我價值充滿期待;他們更不希望自己成為不惜一切的「代價」和奉陪到最後的那個「底」。毫無疑問,他們是未來中國的希望。在這樣的背景下,刻意遺忘美國在二戰期間的援華史,忘卻那時付出生命和青春的自由戰士,不僅掏空了歷史記憶,也掏空了中國人的未來。至於韓戰,它的啟示或許更在於:沒有自由,便不會有溫飽、幸福和生活。

延伸閱讀 【二戰80週年】

系列(一)俏也不爭春—被忘卻的中華民國海軍二戰史

系列(二)侵略者乎?解放者乎?——蘇聯二戰角色評析

系列(三)歷史的「未亡人」——中國大陸國軍老兵的坎坷人生

系列(四)誰的「抗戰」?—七七抗戰or中國人民抗日戰爭

系列(五)不可忘、不可辱的國軍敵後抗戰史